王巍:并购基金崛起,苏州基金博物馆铭刻里程

2025年11月3日,由金融博物馆主办的《金融史》第5期汇编资料正式上线。本期主题围绕“基金的力量”延伸展开,再现了苏州基金博物馆的发展里程及其专题特展,同时亦将深耕行业领域的资深人士观点汇编入列,既有对国内经济发展的思考与解读,又有对海外市场和资本结构的深刻洞察。

全联并购公会创始会长、金融博物馆理事长王巍以“并购基金崛起,苏州基金博物馆铭刻里程”为题撰写卷首语,全文内容分享如下:

撰文 | 王巍

全联并购公会创始会长、金融博物馆理事长、金融史学者

「READING」

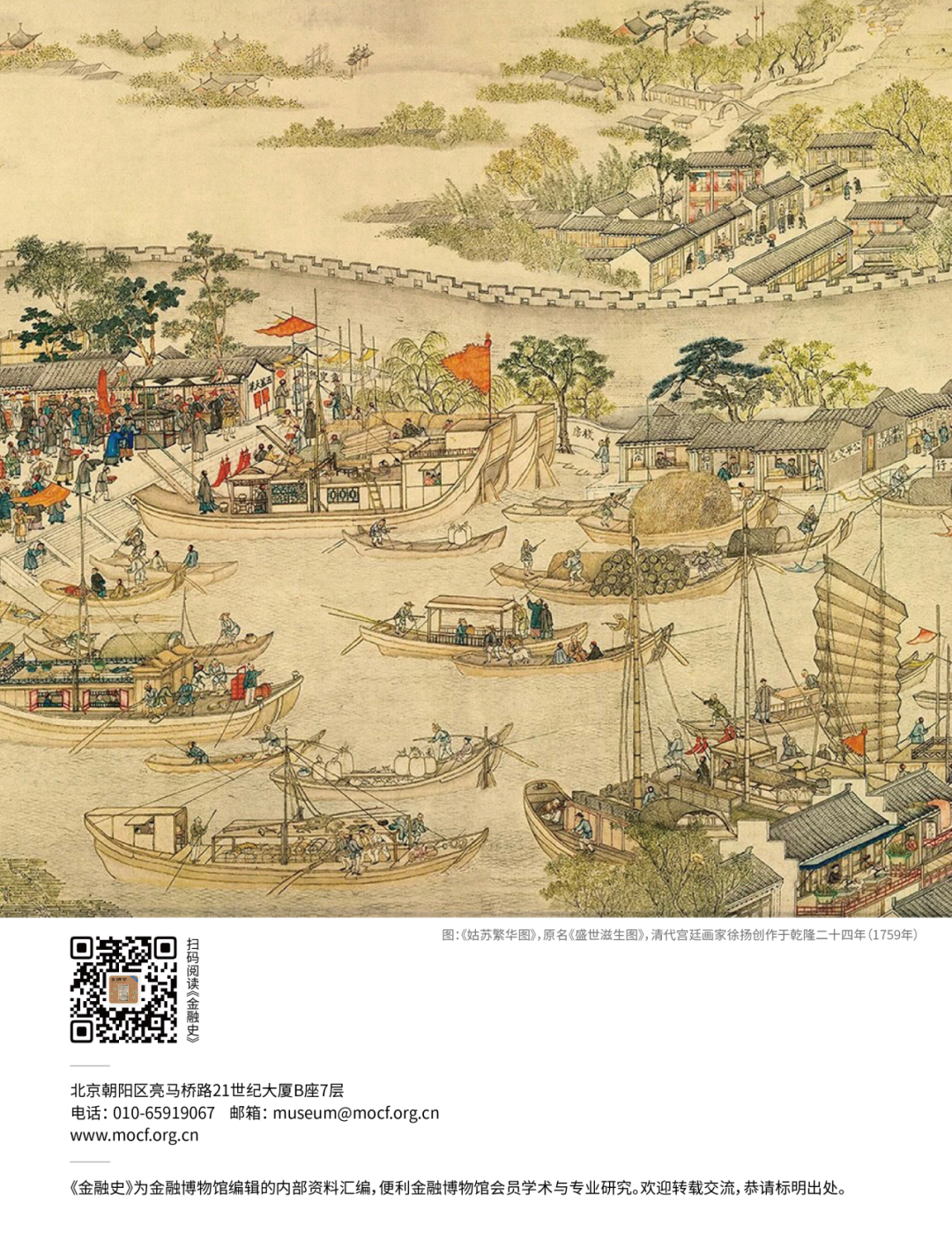

当阿姆斯特丹的晨雾掠过1774年的股票交易所,商人阿德里安・范・凯特维奇签署的“团结就是力量”基金契约,悄然埋下了现代资产管理的种子。这份投资于西印度群岛种植园与政府债券的文书,不仅开创了封闭式基金的先河,更勾勒出资本跨越地域、分散风险的原始轮廓。两个多世纪后的苏州金鸡湖畔,国内首家基金主题博物馆内,这份历史的复刻品与中国并购基金的募资方案在展柜中遥遥相望,恰似一场穿越时空的对话,它诉说着基金的百年演进,更表达了产业资本与金融力量深度融合的未来方向。

基金的基因里始终镌刻着时代变革的密码。1868 年英国“海外和殖民地政府信托基金”的诞生,让中小投资者得以分享全球殖民扩张的红利,契约型基金的法律框架就此确立;1924年美国“马萨诸塞投资者信托”的开放式创新,以及1940年《投资公司法》构建的监管体系,奠定了现代基金业的制度基石。中国基金业1992年的起步,1993年《中国基金观察》杂志的出版,2004年《证券投资基金法》颁布等一系列事件,铭刻了中国基金的当代演变史。苏州工业园区已聚集超1000家股权投资机构,管理资金近3000亿元,成为全国基金集聚的标杆范本,体现了制度创新对金融活力的持续激活。

苏州基金博物馆的2011-2025年的历程,正是中国基金业生态成熟的生动注脚。这座运用声光电技术串联基金史的场馆,累计接待观众超40万人次,用一系列重要史料、影像与展品构建起立体的行业认知体系。从2013年创办至今的十届中国并购基金年会,云集了当代中国基金业界的行业领袖与学术专家,使苏州成为中国并购观念与操作的核心城市。博物馆既守护着历史遗产,更搭建起连接资本、产业与政策的桥梁。

(点击图片查看《金融史》第5期内容导读)

在《金融史》2025年第5期“基金的力量”封面主题下,多位金融界领袖和学者围绕并购、基金、金融安全、ESG(环境、社会、治理)及金融史等核心议题,提出了深刻而前瞻的观点。王洪章(中国建设银行原董事长)指出“耐心资本”是支撑实体经济和新质生产力的关键,需强化长期导向与政策支持。朱民(中国人民银行原副行长)提及全球经济步入高通胀、高利率、高债务、低增长,中国需结构转型,碳中和是范式变革的核心机遇。熊晓鸽(IDG资本全球董事长)认为安全是国家经济安全的基石,需通过全球化布局和技术创新超越现有巨头。徐林(中美绿色基金董事长)建议政府引导基金功能异化,需收缩范围、改善募资环境,坚持市场化配置。高天红(中国证券投资基金业协会副会长)呼吁私募股权基金服务高质量发展,需强化制度、优化生态、解决行业痛点。洪磊(中国证券投资基金业协会原会长)认为ESG是并购基金的社会责任,需纳入投资策略,推动长期价值与公共利益统一。周子衡(金融史学者)反思法币改革是中国货币现代转型的失败尝试,但为计划经济奠定基础,需反思货币独立性与稳定性。

并购与基金是经济转型的核心工具,需历史视野与未来创新结合;耐心资本与ESG是可持续投资的双翼,需长期主义与社会责任;金融安全与全球化需技术驱动和生态建设;货币与政策需平衡市场与政府角色,避免异化与动荡。金融博物馆作为启蒙平台,通过历史梳理与未来探索,推动中国金融生态的健康发展。

站在历史拐点上,并购基金正迎来重塑经济格局的关键机遇。中国并购基金已从估值套利的机会驱动,迈入产业整合的战略驱动阶段。创新并购金融工具、建立跨区域交易市场等、AI赋能、出海投资与产业转型等各种创新驱动,将为中国经济注入更强的成长动力。

扫码获取《金融史》五期资料

全联并购公会是2004年经全国工商联批准成立、2012年经民政部登记注册的非营利性民间行业协会。总部位于北京,行政主管单位为全国工商联。

作为全国工商联直属的唯一金融属性行业商会,全联并购公会现拥有230余家理事会员,建立了法律、基金、标准、国际、并购维权、数字经济以及信用管理、金融文化、金融科技、中小企业投融资等21个委员会,为规范并购行业发展、促进产业资本与金融资本的深度结合、提升中国企业竞争力、促进中国企业参与全球并购作出积极贡献。

电话:010-65171198

网址:www.ma-china.com

邮箱:cmaa@mergers-china.com