王巍 :中国当代金融的三次启蒙与价值观

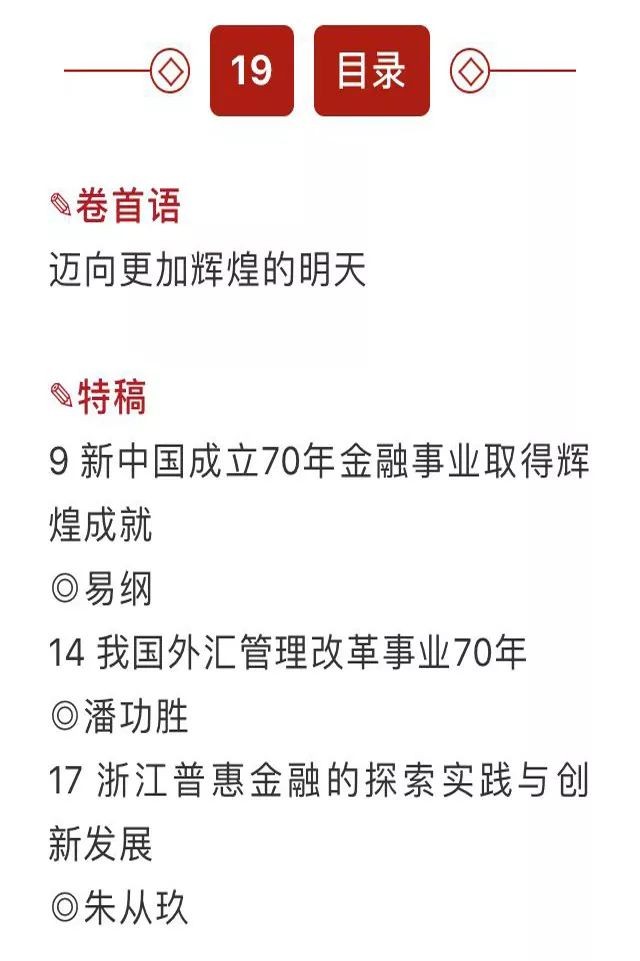

近日,在最新出版的一期《中国金融》杂志(2019年第19期)中,以“新中国经济金融70年”为主题,回顾展望了金融经济在国家70年发展历程中所取得的辉煌成就,特别邀请银行及监管部门、证券、保险、企业等金融综合领域的资深人士接受专访,分享他们各自在不同格局与视角下的重要经历与观点。中国并购公会创始会长、中国金融博物馆理事长王巍在参与杂志专家论坛时,发表了“中国当代金融的三次启蒙与价值观”的专题演讲。现经王巍理事长本人审稿且确认,将刊发的全文内容整理如下:

中国当代金融的三次启蒙与价值观

中国并购公会创始会长

中国金融博物馆理事长

王 巍

近年来,中国的国家领导人多次强调金融是“国家核心竞争力”,“金融活,经济活,金融稳,经济稳”。2019年2月在中共中央政治局会议上再次明确提出“经济兴,金融兴;经济强,金融强”这个判断,将金融从技术服务和社会基础设施层面提升到国家安全与文明进步的格局上。

在共和国成立70年之际,回顾现代金融在中国演化与重生的历史,金融启蒙始终是中国金融业持续不断的反省与变革的主旋律。面对错综复杂的金融改革路径与技术颠覆,不断检点金融启蒙的进程和价值观,才能不忘初心,把握方向。

1. 中国金融文明与全球的同步与断层

中国金融的历史源远流长,与全球先进文明始终保持同步。春秋战国时期就有了金属的刀布币广泛流通,这与西方早期货币吕底亚狮子币同时。北宋时期的交子和南宋的会子更是在全球金融史上首次创造了纸币,对欧洲金融体系也有观念上重要影响。明代张居正推动的“一条鞭法”银本位客观上呼应了西方地理大发现形成的白银资本浪潮,将中国经济纳入全球早期的商品与资本大循环。上世纪三十年代中国的“废两改元”和“法币改革”两大举措更是奠定了中国现代银行体系与全球国际经济与金融体系的接轨,有效地提升了国家实力,也成为中国抗日战争胜利的重要金融基础。纵观历史轨迹,中国本土金融观念与体系与西方同业差异不大,彼此相互影响。

上世纪中叶发起的共和国社会主义改造以前苏联体制为师,实行计划经济,高度集中全国的人力物力和财力,急剧推进落后的乡村农业社会向城市工业化转型。经过整整一代人的艰苦奋斗和牺牲,中国在一个极其孤立的国际环境下,迅速完成了现代国家经济基础和技术能力的奠定,这是一个不容忽视的历史成就。80年代启动的经济改革和开放正是在这样一个基础上展开的。不过,计划经济的一个核心要素就是根本上消灭金融功能,甚至在文革期间曾有过取消货币的安排。这就导致了1950-1980的三十年间中国传统金融体系的瓦解,工商业市场行为被杜绝,民众的消费选择被废止,金融功能和意识泯灭。这不仅是中国金融史上一个彻底的断层,也是全球金融史的一个重要标本,以至于需要社会大众的金融启蒙。

金融启蒙是摆脱落后和愚昧的认知过程。市场发展初期的局限,意识形态的约束和政府政策的介入都会给金融观念与市场的进步造成各种干扰。技术进步与大众需求的变化要求金融始终要改变自己的职能、工具和形态,金融启蒙也成为一个永不停息的过程。不仅中国的体制改革需要金融启蒙,常态社会发展也需要金融启蒙,欧美各国政府也都将金融启蒙(Financial Literacy)作为核心的社会指标。中国金融在现代的突然断层给了这一代人摆脱历史约束,对标全球经验进行全面重建金融体系的机遇,事实上造就了中国金融最近四十年令全球瞩目的巨大成就,也同时埋下了风险隐患。

2. 中国当代金融的三次启蒙

第一次的市场化启蒙。上世纪七十年代,国内的文革已是强弩之末。经济濒临破产,国家财政无力支撑投资和就业甚至维持基本的城市消费水平。当时的银行和各种城乡信用社等机构就是各级财政的出纳和金库,在存款拨款和结算外,几乎没有任何融资和投资的功能。经济改革启动后,银行脱离财政系统是第一个大的动作。财政与银行孰大孰小这个题目讨论多年,各个领域的政府职能和市场选择陆续厘清,让一代人沉睡30年的金融意识逐渐苏醒。大学毕业的1982年,笔者在东北一个大城市面对几百位政府官员解释什么是银行的拨款改贷款,什么是复利,至今栩栩如生。来自学界、政界和工厂经理们对于长期投资、流动贷款、资金成本和银行分工等的反复讨论,推动了金融业迅速恢复失地。1984年在合肥召开的全国金融学会年会上,一批研究生将中央银行独立、金融机构市场化和资本市场等诉求向社会公开,后被称为“蓝皮书”,得到中央领导的认可。金融机构和银行体系迅速重新建立,金融工具也逐渐丰富起来。这是市场经济与计划经济在金融业的对决,中国金融业至少在形态和职能上获得了独立空间。需要特别提及的是,来自民间金融的复苏更是迅猛和有效。80年代初时,温州地下金融刚刚过亿,便引起监管重视和严厉打压。不过,30年后,民间金融已经接近1万亿的规模,有力地支撑了浙江经济的发展,客观推动了主流金融的改革,也是中国金融最重要的启蒙。

第二次的全球化启蒙。本世纪初,中国经过长期酝酿和高层明智的决断,正式加入WTO,进入国际经济体系。贸易与技术的入关,自然要有金融入关的保证。尽管在国内的体制下,金融业在财政体系和各地政府掣肘下艰难腾挪,疲于奔命。按国际标准,中国银行业庞大的不良资产和风险责任隐患早已构成事实上的技术破产。中国金融体系必须有重大的改革才能自保身家,才能承担接受国际金融冲击和为中国企业国际化保驾护航的使命。经过国务院批准,中国金融监管部门联合发力,通过不良资产剥离、外汇注资和股改上市这个独特的中国金融机构市场化改革三部曲,成功实现了银行业脱胎换骨的改造,摆脱政府干预和财政约束而成为市场化运作主体。继而,中国的证券公司、保险公司、信托公司和其他金融机构也参考这一经验而加入市场化和全球化的运作。中国金融业与入关后的中国企业增长,中国消费市场扩大等互为因果,彼此激励。在空前友善的全球化环境和技术革命特别是互联网发展的大格局下,中国金融业迅速启动了第二次加入全球化的启蒙,而且,在不到10年的时间,中国几家大银行居然轮流占据全球金融排行榜的榜首,甚至启动了多个国际金融机构的收购。同时,近1000家中国企业在美国、香港、英国、新加坡等地上市融资或挂牌,进一步从客户端对中国金融业进行了公司治理、资本市场和国际规则的洗礼。

第三次的科技化启蒙。最近十年来,互联网、云计算、大数据和人工智能疾风暴雨般地进入金融领域,不断扩展金融职能,也不断颠覆金融结构。微信支付和支付宝的成功,真正瓦解了传统银行的思维模式。互联网金融和金融科技成为主导金融业改革的动力机制。无论从金融界广泛应用科技手段和再造金融流程发端,还是科技界利用P2P、微支付、数字货币和区块链等参与金融服务的突袭,金融与技术的界限越来越模糊,越来越融合。这自然给金融监管提出空前挑战,但更重要的是可能根本改变了货币和金融的传统属性,将支付、定价和储藏三个货币职能分解并融入所有应用场景,赋能任何工具和内容使之金融化。当我们的服装、车辆、日用品、论坛、运动、消费和娱乐等都可能具有货币和金融功能时,如何理解、管理和应用金融将成为空前的挑战。微信和支付宝已经让金融走下神坛,数字货币、天秤币、区块链基础上智能合约的广泛应用等将使垄断和居高临下的传统金融业进一步分崩离析,商业模式必须全面变革。

值得注意的是,中国金融业三次启蒙目前都在同步叠加中,互相推波助澜。所有的社会和金融启蒙都是一个不断深化理解的过程,不存在权威的指导,而是依靠社会和市场变化来点拨警醒,是通过一系列的尝试、创新和失败来教育和提升。这三次重要的金融启蒙正在再造中国经济的宏观市场格局与微观企业基础。

3. 金融启蒙的误区

值得指出的是,鉴于中国几千年特殊的历史和人文环境,特别是近四十年追逐经济发展加入国际社会的迫切心态,我们的金融启蒙是速成和肤浅的,在完成了宏大的国家金融体系和基础设施的同时,也形成了金融高风险的隐患。

首先,金融启蒙的功利化。尽管金融为企业服务,为社会服务始终是理想目标,但上世纪末金融改革的初衷还是力图摆脱中央财政控制和各地政府干预,建立话语权和一定的独立空间,后来跟进的各种改革更多是应对企业股权改造、金融机构上市和与国际市场对接等现实需求,不断健全金融体系,丰富金融工具,调整融资模式和完善资本市场。这样的急功近利式改革适应了中国经济集约化高速增长的节奏,但一代金融从业者和监管者未能从容地了解金融体系对于产业、企业和消费者的市场化支持职能,以宏观政策、经济总量和做大做强的盈利目标为基准,高歌猛进。无论产业周期如何,宏观经济起伏,微观企业兴衰,中国金融业始终保持稳定长期和远远高于其他行业的超额利润。相对于成熟的市场经济国家,我们的金融业唯利是图,其运营模式和服务标准依然非常初级,缺乏内部和来自外部的竞争,可称是依托垄断特权而形成的高利贷产业。

其次,金融启蒙的空洞化。近年来笔者与监管者和金融从业人士交流中,深切地感受到当年在大学和研究生期间接受的金融理念教育仍然顽强地左右我们当下的思维。这种金融启蒙与现实脱节,纸上谈兵,而且局限在居高临下的监管说教上。例如我们被始终灌输的金融三性即安全性、流动性和效益性,实际上是金融监管思维,主要是保证国家金融体系安全与规范运作,与服务企业和消费者的立场无关。我们无法从正规教育中获得如何改善个人金融安全、理财投资和参与金融市场,也没有创业和企业运营中如何突破规则,建立竞争优势的思维讨论。让所有人按政府立场来理解和参与金融行为,万众一心,步调一致,哪里还有什么金融市场的存在。这就导致了几百万接受正规金融启蒙的一代人,理直气壮地在主流金融机构工作,却不接地气,对市场运行知之甚少。而几千万没有经过所谓金融教育的创业者和企业家在一无所有的条件下,艰苦奋斗,创新发展,可以调动巨额资本资源,成为真正的市场金融家。

第三,金融启蒙的阴谋化。金融是人类文明社会的必然产物,也是文明发展的重要动力,如同阳光、空气和水一样,是现代社会须臾不可脱离的要素,这也是“国家核心竞争力”的含义。但长期以来的金融业特殊垄断地位和自上而下的重建过程,给中国金融业一个神圣的光环,即在服务社会的宏观长远和大局的口号下,牢牢掌控社会资本资源,在保证金融业特殊利益的前提下,遴选具有战略意义的产业和领袖企业。金融监管的立场也是始终站在国家金融体系稳定的原则下,最大能力保护主流金融机构,而不是创业者、企业家和消费者群体。市场上没有创新者和监管者的平等公正的博弈过程,一旦出现“金融乱象”,金融机构总是具有正当性,个人和企业动辄得咎。所有金融政策和法规出台,都不需要与相关利益群里讨论和征询意见,后者只能唯唯诺诺地执行。在这种环境下,金融启蒙就是教育和指导大众,没有金融机构自我启蒙的涵义。因而,现实社会中,金融业充满了大众认知的阴谋论,通货膨胀、汇率、股价、票证…… 几乎所有的金融现象都能在社会最广泛的大众群体中得到谬误的呼应,而非法集资、民间炒汇炒币、金融欺诈、传销等层出不穷,难以抑制。

4. 金融启蒙的核心价值

金融启蒙的核心在于价值观的确定和不断的提升。没有内在价值观的启蒙,往往是功利的,偏颇的和宣传的,不会激发内心的理解和呼应,更难于形成动员大众的市场力量。以笔者多年在中国金融博物馆的平台上推动金融启蒙的经验看,当下环境下,金融启蒙的价值观应该至少有以下几点:

市场金融。现代金融发生和进化的核心动力来源于市场需求,基于金融的复杂与传导性,也需要政府权威机构的确认和维护。所有国家的金融都是一个从自由到垄断的过程,但政府监管金融的底线在于维护市场秩序和社会安全,困难之处在于如何定义秩序和安全。环境变化和技术进步让这个问题成为一个永远无解的挑战,重要的是建立一个公平的对话平台,让市场创新者与监管者平等讨论,让市场声音得到传递,而不是被压制。在中国这样独特的管制经济环境中,强调市场金融是尤其重要的。

普惠金融。金融的核心职能就是两个,渠道(Access)与成本。成熟的金融体系要有丰富的渠道,让所有愿意并有能力参与金融活动的人都能够找到合适的渠道,这就是普惠金融的本意。同时,还要不断适应技术进步和市场竞争的要求,降低金融成本。最广泛的渠道和最低的成本,这是社会对金融业始终如一的要求,所有的制度改革和金融革命都是围绕这个最终诉求发动的。不忘初心,就是要求所有金融服务的提供者和监管者把握这个简单和清晰的规则,不是用各种花拳绣腿来阻碍渠道的畅通和提高金融成本,满足自身的各种利益。

全球金融。全球化已经打通了贸易、技术、资本和人力的跨境流通,而且不可逆转。资本管制、汇价调控和投资补贴与激励等各国政政策措施只能在短期和局部产生技术上的影响,任何重要国家的金融活动都具有全球的影响力。英国脱欧,美国总统大选,日本新政以及近年来中美贸易冲突等都明确表达了,金融孤岛不复存在。金融科技突破特别是美国脸书公司牵头的天秤币更是引发了全球金融监管部门一致性的抵制,无论是否封杀商界的数字货币,各国央行自己发行的数字货币进入白热化竞争已经是迫在眉睫了。

金融启蒙是同时面向金融创新和金融监管的理性认知提升过程。只有社会财富的增加,大众金融素养和理财能力的提升,创业者和企业家广泛参与金融市场,金融的监管才具有实施对象,社会的金融安全才具有现实基础。当下,中央政府反复强调的金融安全和金融风险隐患,在政治考量外,全面推动金融启蒙是不可或缺的过程。全民的金融启蒙和理性价值观的奠定是中国从金融大国走向金融强国的真正基础。

2019/9.17

《中国金融》杂志2019年第19期

目录章节节选

电话:010-65171198

网址:www.ma-china.com

邮箱:cmaa@mergers-china.com