金融法院管辖范围待拓展

作者|陈道富 王刚 尚博文「国务院发展研究中心金融研究所,陈道富系副所长;对外经济贸易大学法学院」

文章|《中国金融》2021年第8期

近年来,我国金融案件数量激增,由于其标的金额大、牵涉法律关系和利益关系复杂、风险传染性强,因而审理难度更大、审判周期更长,司法体系金融争端解决的专业能力和效率亟须提升。金融法院系专门法院之一,是我国专业金融审判组织的高级形态,金融审判庭的“升级加强版”。作为深化我国金融司法改革的重要举措,首家金融法院——上海金融法院于2018年8月设立,运行两年多来审结案件1.45万件,在专业化审判机制建设、金融司法规则创设、复合型审判人才培养方面取得一批首创性、示范性成果。经全国人大常委会批准,今年3月18日我国第二家金融法院——北京金融法院宣告成立。通过对上海金融法院的现场调研,笔者发现,当前案件管辖范围偏窄,一定程度上制约了金融法院集中管辖、专业审判、专家队伍等资源和制度优势的发挥。宜有针对性地拓展管辖范围,更好发挥金融法院功能,加大金融司法保护力度,为建设上海国际金融中心和北京国家金融管理中心营造更好的金融法治环境。

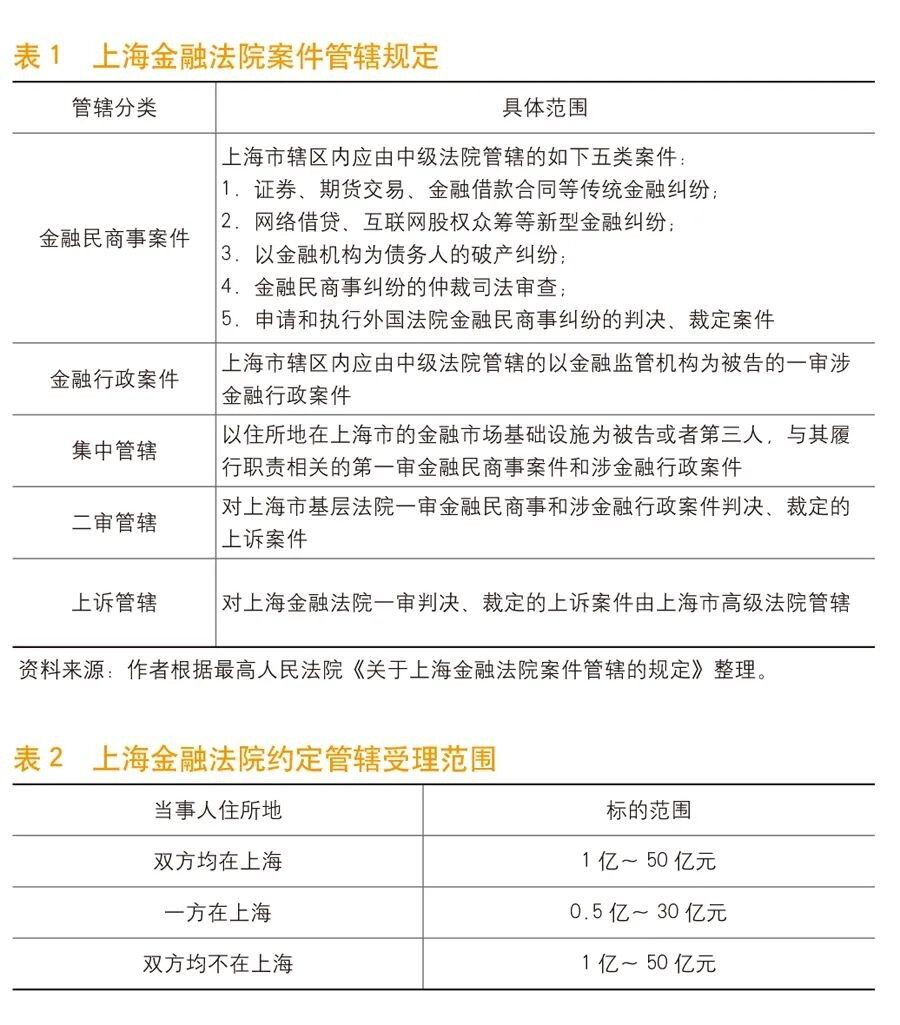

明确管辖范围是法院行使审判权的前提。2018年8月,最高人民法院发布《关于上海金融法院案件管辖的规定》,明确上海金融法院管辖上海市应由中级法院管辖的金融民商事案件和涉金融行政案件(见表1)。2021年1月全国人大常委会审议通过《关于设立北京金融法院的决定》,明确北京金融法院专门管辖由北京市中级法院管辖的金融民商事案件和涉金融行政案件。2021年3月16日,最高人民法院发布《关于北京金融法院案件管辖的规定》,具体规定与上海金融法院相关规定基本一致,主要创新体现在:根据《证券法》第二条第四款规定,授权北京金融法院对在我国境外上市的境内公司及境外公司损害境内投资者合法权益的证券、期货纠纷,以及境外其他金融产品和金融服务的提供者损害境内投资者合法权益的金融纠纷,实行跨区域集中管辖。

总的来看,现行管辖规定总体将京沪金融法院的功能限定为区域性专门法院,力求避免与其他省区市地域管辖产生冲突。但上海金融法院的审判实践表明,上述规定存在如下四个方面的问题。

一是法定管辖总体上限于本市行政辖区。2020年底爆发的地方国企信用债系列违约事件中,个别地方法院对省外金融机构债权人和当地政府的差别化对待,使金融机构当事人对司法地方保护主义心有余悸,担心自身合法利益无法得到保护,纷纷提出应将债券违约案件诉讼管辖法院转至交易所所在地上海或银行间市场交易商协会所在地北京,以有效规避地方干涉。但当前金融法院仍以属地管辖为主,与境内外金融主体在全国性市场跨省域运作对金融法治保障的需求不尽匹配,对地方司法保护主义“鞭长莫及”。对金融法院管辖权的严格限制也不符合分工基础上的比较优势和“规模经济”原理,使其专业优势无法充分发挥。

二是案件类别不含涉金融刑事案件。金融案件审判实践中“刑民交叉”问题大量存在。第一,金融犯罪案件审理专业性强,一般法院缺乏专业的金融犯罪办案法官,办理金融犯罪案件不具有专业优势;第二,受地域管辖、审理范围的限制,民事案件审理过程难以全面掌握刑事犯罪信息;第三,涉及资本市场违法行为的案件,如证券虚假陈述民事赔偿的受理,需以行政或刑事处罚为前提。就同一违法犯罪事实引发的刑事案件和民事案件分别由不同法院审理,严重影响审判效率,不利于金融法院一并高效化解纠纷。

三是约定管辖未予明确。《民事诉讼法》第三十四条规定,当事人双方可通过书面协议方式,就金融合同或其他财产权益纠纷选择上海金融法院管辖。只要案件与上海有实际联系,且符合标的金额范围,上海金融法院就可行使管辖权。但由于未明确列入《关于上海金融法院案件管辖的规定》,当事人可能忽略约定管辖的选项,审判实践中经由约定管辖途径受理的案件数量不多。

四是涉外案件比例偏低,行使涉外管辖权面临阻碍。截至2020年底,上海金融法院合计受理涉外(含涉港澳台)案件183件,仅占全部受理案件的1.14%。若扣除港澳台案件,受理涉外案件仅84件,占0.54%。调研发现,在沪金融机构签订跨境金融交易合同时,相当比例约定由外国法院或仲裁机构管辖。究其原因,一是中方机构在涉外金融交易中话语权不足;二是外方对我国法律和金融司法信赖度不高;三是中方出于便于执行的考虑。

约定外国司法机构管辖存在以下问题。一是不利于中方机构控制风险。伴随着我国金融机构实力的增强,涉外金融交易中方机构日益成为资金提供方或担保人,一旦围绕争议解决出现法律风险,可能危及资金安全。二是可能损害中方机构权益。境外诉讼受管辖地政治体制、法律制度、法官政治立场等因素影响,裁判结果不确定性增大。三是增加中方机构诉讼成本。四是削弱我国金融规则国际话语权。大量涉外特别是具有典型示范意义的国际金融纠纷不经我国法院或仲裁机构处理,使我国失去通过司法参与确立国际金融交易规则的机会,显著降低我国解决国际金融纠纷的主动性和影响力。

总的来看,现行案件管辖规定与当前金融体系运行实际和金融司法实践需求不匹配的问题日益突出,客观上制约了我国金融法院作用的发挥。

根据当前的情况,建议进一步明晰京沪金融法院的功能定位,既有所同,又有侧重。针对金融司法实践中存在的突出问题,建议适时修订、发布新的金融法院案件管辖规定,先行试点、积极稳妥拓展金融法院管辖范围,及时回应中外金融市场参与者对高质量金融司法的迫切诉求,更有效发挥金融法院作用。

第一,以扩大集中管辖为突破口,逐步实现跨区域管辖。扩大涉金融基础设施案件集中管辖,将涉及京沪两地的金融基础设施交易行为引发的各类金融衍生品诉讼,根据基础设施住所地分别由北京金融法院或上海金融法院跨区域集中管辖。为此要进一步明确“金融基础设施”的含义和范围。在浦东开发开放30周年庆祝大会上,习近平总书记发表重要讲话,明确提出“建设国际金融资产交易平台”,因此建议将浦东国际金融资产交易平台纳入金融基础设施范围。明确在该平台发生的纠纷由上海金融法院管辖,如当事人约定采用仲裁方式解决纠纷,统一由上海金融法院实施司法审查。

第二,试点纳入涉金融刑事案件。落实中央对资本市场违法犯罪“零容忍”要求,将内幕交易、操纵市场、欺诈发行等涉资本市场刑事案件纳入金融法院管辖,发挥金融专业审判的优势,以统一的理念和指导思想打通金融司法“民”“行”“刑”的认知区隔,加大违法犯罪案件查处力度,促进刑民交叉等复杂纠纷一并解决。鉴于上海2017年即在浦东法院金融审判庭探索建立金融商事、刑事和行政审判“三合一”工作机制,已积累一定经验,金融刑事案件可先在上海试点纳入金融法院管辖。

第三,明确当事人约定管辖权利。约定管辖是实现金融法院跨区域管辖的又一重要途径。建议在不违反法律强制性规定前提下,尊重合约当事人意愿,将金融民商事案件约定管辖列入金融法院受案范围。当事人双方依《民事诉讼法》第三十四条将争议选择北京或上海金融法院管辖的,只要案件与两地有实际联系,且标的金额符合受理范围,京沪金融法院即可行使管辖权。

第四,强化涉外金融案件司法管辖。一是建议最高人民法院与“一行两会”联合发文,提示我国金融机构高度重视“争议解决”环节选择外国法院和仲裁机构可能存在的法律风险;二是通过全国性金融行业协会推行涉外金融合同“争议解决”和“法院管辖”条款,鼓励金融机构优先选择由我国金融法院或仲裁机构管辖。对“一带一路”合作项目等中方提供资金或担保的涉外金融合约,要求中方机构选择我国金融法院或仲裁机构管辖。三是督促中方金融机构积极申请我国判决、仲裁决议在国外承认与执行。同时,推广上海金融法院研发的“AI智审传译系统”,对涉外金融案件提供庭审实时翻译和互联网直播。建立涉外金融审判案例指导制度,由最高人民法院和人民银行定期发布具有规则示范意义的金融典型案例(中英文),打造具有中国特色的判例体系和解决金融纠纷“中国标准”“京沪规则”。建议发布“涉外、涉港澳台金融案件审理指引”,多渠道宣传、推广解决涉外金融纠纷的“中国方案”,推动京沪金融法院成为解决国际金融纠纷的优选地。■

电话:010-65171198

网址:www.ma-china.com

邮箱:cmaa@mergers-china.com